高気密高断熱で省エネになるとは限らない。

省エネの考え方

設備ありきではなく暮らし方も大事

高断熱高気密が省エネにつながるわけでもない。

省エネな暮らしをめざし、高断熱な住まいを建てることはエネルギーの観点から、CO2の観点から、健康的な暮らしにつながることから大いに推奨されることです。

しかしながら省エネをめざしたにも関わらず以前の暮らしよりエネルギーコストが掛かってしまう。

というお話を聞くことがあります。

暮らし方などいろいろお話を聞いてみると原因が見えてきます。

まず建物全体を高断熱にすることで暮らし方が開放的になります。

以前の暮らしでは必ず閉めていた暖房していない部屋や廊下などの建具をついつい開けたままにしてしまうのです。

全体的な断熱性能が上がっても単純に冷暖房面積が増えてしまいエネルギーを余計に使ってしまうのです。

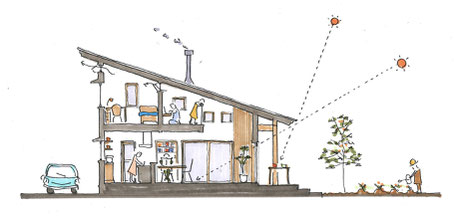

高断熱高気密の住まいでは住宅メーカーや施工者は定番のように「全館空調」が適していると説明し、住まい手も素直にその言葉に従ってしまいます。

たとえば2人住いなのに全館空調が必要でしょうか?

2階に人がいないのに2階まで同じ温度で空調する必要があるでしょうか?

もちろん全館空調システムであっても個別に制御することはできますが、小さな面積を空調するためにも大きなシステムを動かさなければなりません。

時として住まい手のニーズを超えた空調システムが装備され、冷暖房エネルギーの増加を招いている場合があるのです。

また快適な室内環境になるあまり窓を開ける機会が減り、知らず知らず空調の電源を入れてしまっているということもあるかもしれません。

もちろん同じ面積同じ条件であれば高断熱化することにより必ず省エネになります。

大切なのは暮らし方に適したシステムなのか。

はたしてその空調システムが必要なのか。

オーバースペックはイニシャルのみでなくランニングコストの増大を招くことにもなりかねませんので計画段階の打ち合わせが大切です。

「高気密高断熱は全館空調で」は省エネを考えたときに??です。

何のためかなぜ必要か立ち止まって考えてみることが大切です。

archicraft

archicraft